Ученый эколог Андрей Смагин о том, как Челябинской области избежать питьевой катастрофы

Население городов увеличивается и, следовательно, увеличивается потребление водных ресурсов рек, водохранилищ, озер. На фоне роста потребления воды происходит ухудшение ее качества.

Как это ни печально, но дефицит пресной воды наблюдается и в Челябинской области. Казалось, при большом количестве пресных озер, особенно на севере области, недостатка в водных ресурсах быть не должно, но на самом деле это не так. О крайне напряженной ситуацией с питьевой водой, с ее количеством и качеством корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» беседовал с доктором биологических наук, профессором кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ, членом-корреспондентом Российской академии естествознания, членом Общественного совета при областном Министерстве экологии Андреем Смагиным.

- Челябинская область расположена к востоку от гор Урала и наш так называемый Зауральский климат – он со своими особенностями, -ввел нас в предысторию вопроса Андрей Смагин. - Если максимальное количество осадков получают территории, расположенные на западных склонах Урала и наиболее высокие горные хребты – Зигальга, Нургуш, Таганай, Уреньга (700—800 мм/год), то в долинах и котловинах горных районов осадков меньше (500—600 мм/год), а на территории Зауральской равнины этот показатель еще ниже ( ~ 400 мм/год) и продолжает снижаться в южном направлении, где количество осадков достигает минимального значения 350 мм/год. Если посмотреть по такому критерию, как «влажность», то территория нашего региона подразделяется на четыре природно-климатические зоны: горно-лесная увлажненная; северная лесостепная умеренно увлажненная; южная лесостепная полузасушливая; степная острозасушливая.

И что интересно: в динамике климатических процессов четко выделяются многолетние циклы с различными типами увлажнения – влажные периоды сменяются засушливыми. Известно, что длительность климатических периодов близка к 11-летним циклам солнечной активности, поэтому можно рассчитать и периодичность возникновения проблем в водоснабжении городов области.

- А проблемы есть, и одна из серьезных – загрязнение каскада Каслинских озер?

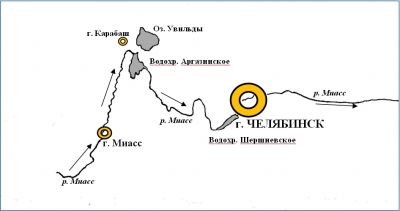

- Но начнем с города Миасса, где 150 тысяч его жителей пьют воду из одноименной реки, берущей начало в Уральских горах. За городом – после очистки – назад в реку сбрасываются бытовые и промышленные стоки. Разбавленные чистой водой сточные воды уходят вниз по течению, а через несколько десятков километров река Миасс приближается к зоне экологического бедствия в районе Карабаша.

Здесь в нее впадает небольшая речка Сак-Елга, в которую сбрасываются промышленные и бытовые стоки Карабаша. Причем, для себя – и этот город, и его комбинат – воду берут из чистого горного озера Серебры и Киалимского водохранилища, где химические и бактериологические показатели пока серьезно не превышают действующих гигиенических нормативов.

А что река Миасс? Пополнившись карабашскими сточными водами, Миасс впадает в Аргазинское водохранилище, где вода отстаивается и очищается планктоном и бактериями. Если при впадении в водохранилище вода реки имеет повышенные уровни загрязнения, то на выходе качество воды намного лучше и соответствует нормативам.

Пройдя еще несколько десятков километров, воды Миасса вливаются в Шершневское водохранилище, из которого осуществляется водоснабжение Челябинска.

В этом городском резервуаре питьевой воды для миллионного города периодически возникают вспышки цветения планктона. Причина неприятного явления – биогены, элементы, необходимые для жизни растений, которые смываются в реку на ее пути из Аргазинского в Шершневское водохранилище. Не секрет, что в советское время колхозы и совхозы интенсивно и в больших объемах использовали минеральные и азотные удобрения, которые в наши дни постепенно вымываются из почвы и поступают в водоемы. Около 70% вносимого в почву азота и до 30% фосфора в конечном итоге поступают в водные резервуары. Период миграции этих химикатов может составить несколько десятилетий!

- Шершневское водохранилище – единственный водный резервуар для областного центра, и это осложняет ситуацию.

- Современный Челябинск фактически выпивает реку Миасс. На нужды водоснабжения мегаполиса расходуется большая часть стока, а назад в русло реки, уже за городом, сбрасываются только сточные воды, на десятки километров отравляя реку. И это общеизвестный факт.

- Но в озерном краю на севере Челябинской области водопотребление также не без проблем?

- В конце 80 начале 90- гг. прошлого века наблюдалось загрязнение биогенами каскада так называемых Каслинских озер – Силач – Сунгуль- Киреты– Большие Касли. Это вызвало гигантское их цветение, и вода Больших Каслей стала непригодной для водоснабжения. Причиной появления биогенов в озерах каскада явился многолетний сброс хозяйственно - бытовых и промышленных стоков города Снежинска, а также сточных вод поселка Вишневогорск в озеро Силач. При этом опасная ситуация особо не волновала ни Снежинск, ни Вишневогорск: ведь питьевая вода для Снежинска и его предприятий закачивается из чистого озера Иткуль, а для Вишневогорска – из горного озера Аракуль.

Проблему водоснабжения города Касли тоже решили просто: водозабор был вынесен в предгорья – начали качать воду из Зацепинского пруда на реке Маук, берущей начало в горах. Однако цикличность климатических процессов (об этом мы говорили уже) приводит к тому, что периодически каслинцы «выпивают» воду из Зацепинского пруда. И в город, расположенный между двух огромных пресных озер, воду приходится доставлять цистернами! В свою очередь, фекальные и хозяйственные воды Каслей сбрасываются в болото Бугай, где берет начало речка Караболка.

Далее – для Кыштыма питьевая вода подается из озера Сугомак, куда впадает одноименная река и множество мелких ручьев, берущих начало на горных склонах восточных отрогов Уральского хребта. Бытовые и промышленные стоки Кыштыма после очистки сбрасывают в озеро Карпинка, откуда по Черной речке загрязненная вода поступает в озеро Большая Нанога, а затем по широкой протоке в озеро Иртяш – откуда забирается вода для Озерскас 80 тысячным населением! Мощность городской установки не позволяет очистить весь объем воды, необходимый для Озерска, поэтому ее разбавляют водой, прошедшей стандартные процедуры водоподготовки.

- Становятся понятны причины системного ухудшения качества воды в Иртяше – озеро замыкает каскад Каслинской и Кыштымской озерных систем и фактически служит конечным приемником всех стоков, поступающих в эти водоемы. Как тут не вспомнить русскую пословицу: «Мутная вода не из чистого озера течет».

Прослеживается четко схема взаимоотношения с водой городов «выше» Озерска: питьевой водозабор идет из чистых озер, а загрязненные водостоки отправляются в путь по каскаду Каслинских многострадальных озер.

-Более того, «питьевую» катастрофу в Озерске приближают заморы в озере Большая Нанога, которое является заливом озера Иртяш – водоемы имеют один уровень.

Заморы на Большой и Малой Наногах – явление не новое: в начале 80 годов они наблюдались постоянно. Но тогда легендарный директор «Маяка» Б.В. Брохович сумел взять ситуацию под контроль: под лед закачивали кислород из баллонов, долбили проруби. По поручению директора специалистами Опытной научно-исследовательской станции было проведено обследование водоемов, изучен кислородный режим и разработаны рекомендации, где основным мероприятием являлось поддержание максимально возможного уровня воды в системе Иртяш – Б. и М. Нанога в осеннее-зимний период. В конце 90 годов на старой грунтовой дороге, пересекающей широкую протоку между М. и Б Наногами, построили регулируемый водослив и уровень озера М. Нанога начали поддерживать на максимальной отметке. Рекомендации начали соблюдать и заморы прекратились на долгие годы. Но осенью 2010 года на плотине озера Иртяш проводили работы и перед ледоставом понизили уровень воды на 1,5 м. Весной берега водоема были усыпаны мертвой рыбой.

В 2016 году ситуация повторилась: на плотине Иртяша осенью начались ремонтные работы, и снова снизили уровень воды в водоеме. Уже в январе этого года рыба перестала клевать. Рыбаки забили тревогу, а санитарные службы зафиксировали нехватку кислорода. В конце апреля сойдет лед, и жители Озерска смогут увидеть «подарок», подготовленный службами эксплуатации плотин в Год экологии. Серьезнейшая проблема в том, что вода, «обогащенная» остатками гниющей рыбы, вольется в озеро Иртяш – питьевой водоем Озерска. И утаить абсолютно непригодную для питья воду, как недавно унавоженную в Красногорском районе, также не удастся…

Комментарий «УПИ»:

В «высоких кабинетах» фрагментарно пытаются решить эту системную проблему: «УПИ» недавно сообщило, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о финансировании из областного бюджета второго этапа реконструкции очистных сооружений в Верхнеуральске.

Первый этап реконструкции там завершили: началась грубая биологическая очистка стоков, которая очищает их по разным параметрам от первоначальной загрязненности с 58 до 92%. Второй этап реконструкции позволит добиться нормативных показателей по сбросу сточных вод в реку Урал. А когда же подойдет черед «чистой воды» в местах, о которых мы сегодня рассказали?

-

Артём Жога оценил работу модернизированных очистных сооружений Челябинска21 февраля 2025, 09:50

-

Садики Челябинской области получили более 900 предписаний Роспотребнадзора06 февраля 2025, 13:40

-

Ученый эколог Андрей Смагин о том, как Челябинской области избежать питьевой катастрофы13 апреля 2017, 13:42

-

Борис Дубровский побывал в "обезглавленном городе", где много лет не могут решить проблему воды05 апреля 2017, 14:23