НКВД в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Начало войны.

Участие войск НКВД в Великой Отечественной войне – это особая страница нашей истории. Беспримерную стойкость показали военнослужащие войск во всех тяжелейших сражениях и боях: за Брестскую крепость, Ригу, Таллинн, Могилев, Ленинград, Киев, Одессу, Тулу, Запорожье, Харьков, города Донбасса. Воинами внутренних войск были проявлены огромные мужество и героизм в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге. Всего в боях с различной продолжительностью участвовали воинские части 58 дивизий и 23 отдельных бригад войск НКВД, а также 70 – я армия.

Всего к началу Великой Отечественной войны численность войск НКВД составляла более 340 тыс. человек, то есть около 7% от общей численности вооруженных сил СССР, насчитывавших к июню 1941 года около 4,8 млн. человек.

Тяжелые потери, понесенные Красной армией в начальный период войны, привели к тому, что Ставка Верховного главнокомандования потребовала от НКВД передать на усиление РККА соединения внутренних войск. И впоследствии тяжелая оперативная ситуация на фронте вынуждала Верховное командование неоднократно использовать внутренние войска как резерв для пополнения действующей армии. Дивизии наркомата внутренних дел преобразовывались в стрелковые дивизии РККА. Необходимо отметить, что в боях на начальном этапе войны боеспособность подразделений внутренних войск оказалась гораздо выше, чем у кадровых частей Красной армии.

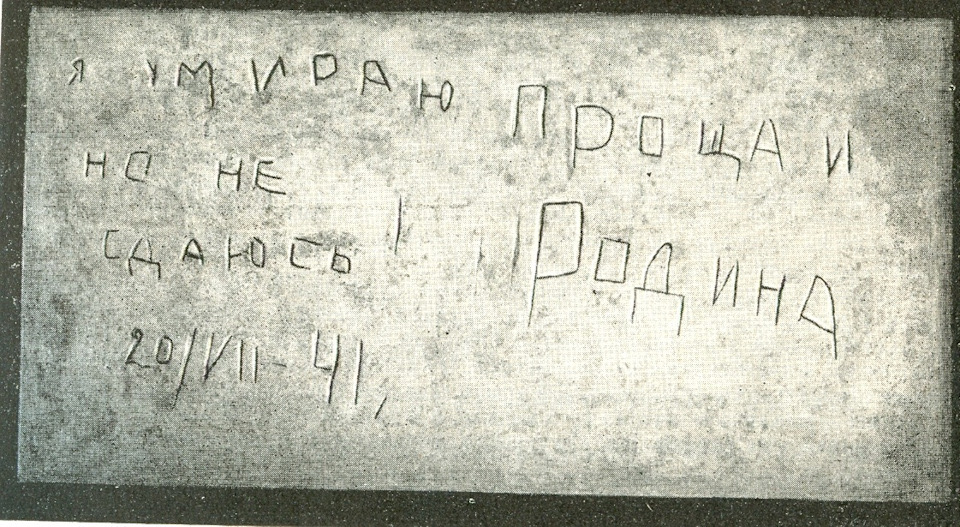

До последнего патрона сражались бойцы расположенного в Брестской крепости 132-го отдельного батальона войск НКВД. На стенах казармы батальона осталась известная всем надпись: «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41».

Перед началом войны гарнизон Брестской крепости насчитывал примерно 7-8 тысяч бойцов. Помимо стрелковых, пограничных и артиллерийских подразделений в стенах крепости располагалась часть 132 отдельного батальона конвойных войск (обкв) НКВД.

132 отдельный батальон НКВД был твердым орешком – личный состав, направляемый в подразделения внутренних войск НКВД, проходил специальный отбор. Он был обязан соответствовать требованиям по национальности, образованию, отношению к советской власти и т.д. Штат - 631 человек, 90 % личного состава батальона являлись членами ВКП (б) и ВЛКСМ, что показывало его высокое морально-политическое состояние, соответствующее духу времени. Парни из верхневолжских и других сел и деревень, небольших городков срединной России - они были, прежде всего, солдатами, солдатами как все…

В ночь на 22 июня 1941 г. из состава 132 обкв в казарме ночевало всего 72 человека. Остальная его часть находилась в служебных командировках по конвоированию заключенных, либо несла караульную службу в отрыве от подразделения.

Бойцы 132 обкв наряду с остальными подразделениями крепости до последней капли крови отстаивали свой рубеж. В тяжелейших условиях нехватки продовольствия, воды и боеприпасов они сражались за свою родину, погибали, но не сдавались. Это говорит о том, что даже спустя месяц после штурма крепости, отдельные очаги обороны продолжали сопротивляться.

На западной границе СССР было 8 пограничных округов, в состав которых входили 49 погранотрядов и других частей. Перед самой войной из этих подразделений в Прибалтийском, Западном и Киевском особых округах началось формирование 21-й, 22-й и 23-ей мотострелковых дивизий НКВД. Это почти 200 тысяч военнослужащих.

Самыми первыми, по вполне понятным причинам, удар приняли пограничники. На их уничтожение, согласно планам немецкого командования, отводилось полчаса. Статистика, вещь упрямая, согласно ей: «Все пограничные заставы стойко обороняли порученные им участки: до одних суток — 257 застав, свыше одних суток — 20, более двух суток — 16, свыше трех суток — 20, более четырех и пяти суток — 43, от семи до девяти суток — 4, свыше одиннадцати суток — 51, свыше двенадцати суток — 55, свыше 15 суток — 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав».

При этом отдельно хочется сказать про 82-ой Рескитентский пограничный отряд Мурманского округа — все двенадцать застав с 29 июня по июль 1941 года отражали многочисленные атаки финских подразделений, которые вклинились на территорию Советского Союза. Третьего августа 1941 г. враг был выбит с советской земли. С этого дня и до выхода Финляндии из войны с СССР, 9 сентября 1944 года, госграница на участке отряда была нерушима на всем её протяжении.

Эвакуация.

Эвакуация людей и предприятий в условиях быстрого наступления немецко-фашистских войск и их союзников является одним из подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

Уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации.

В июне 1941 г. на органы и войска НКВД была возложена задача содействия Совету по эвакуации при СНК СССР. Органы НКВД и Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и важных предприятий промышленности приняли непосредственное участие в эвакуации населения и промышленных объектов на восток – Урал, Сибирь, Среднюю Азию.

В наиболее напряженное время под эвакуируемыми грузами находилось около половины вагонного парка железных дорог страны.

Важную роль в подготовке работы железных дорог к работе в условиях войны сыграло обследование их мобилизационной готовности, предпринятое по указанию Л.П. Берии – руководителя наркомата внутренних дел. Комиссия специалистов НКВД в конце 1940 , в начале 1941 года провела это обследование, и представило в Политбюро «Записку» от 17 января 1941 года.

Сотрудники НКВД контролировали процесс эвакуации до последней возможности, а затем уничтожали то, что не успевали вывезти. Они же осуществляли сопровождение и охрану грузов в пути следования, осуществляли учет, разыскивали разукомплектованные грузы.

На Восток из западных районов страны к весне 1942 года было эвакуировано 5 млн. 914 тыс. человек, а всего за время войны более 10 млн.

За первые полгода войны было эвакуировано и в короткий срок стали выпускать продукцию 1523 промышленных предприятий, в том числе 1360 крупных, преимущественно оборонных заводов.

Уже в марте 1942 г. промышленность районов, куда были эвакуированы предприятия, произвела продукции столько, сколько в начале войны выпускалось на всей территории СССР.

Оборона Ленинграда.

При защите города на Неве самым горячим местом был «невский пятачок». Здесь сражались воины семи стрелковых дивизий. Среди героических защитников невской цитадели значатся и военнослужащие 20-й стрелковой дивизии войск НКВД.

К концу августа 1941 г. передовые батальоны гитлеровцев, наступавших на Ленинград с юга, вышли к реке Неве, перерезали Кировскую железную дорогу и, продолжая развивать наступление, 8 сентября захватили Шлиссельбург. Так началась блокада Ленинграда.

Ставка Верховного Главного командования, видя тяжелое положение города, поставила задачу прорвать вражескую блокаду. С этой целью в ночь на 19 сентября 1941 г. для организации плацдарма, на левый берег Невы попытался переправиться батальон 1-й стрелковой дивизии войск НКВД, но он потерпел неудачу. Следующая попытка форсирования реки была предпринята 20 сентября 1941 г. За сутки ожесточенных боев десант захватил плацдарм шириной свыше двух километров и глубиной до полутора.

Немецкое командование сразу же предприняло активные попытки ликвидировать плацдарм. В результате немецких атак передовой десант погиб практически полностью. Однако на смену погибшим на правый берег переправились новые части, в т. ч. и из 1-й стрелковой дивизии чекистов.

Благодаря чекистам плацдарм был удержан, но его размер под натиском немецких автоматчиков сократился до 2 км по фронту и до 500–700 метров в глубину. Противник, прижав защитников «пятачка» к берегу, продолжил свои попытки уничтожить советский десант. В результате боев защитники плацдарма лишился 85 % своей первоначальной численности. У немецкой стороны потери были не меньше, до 80 процентов. Ветеран немецких боевых действий в связи с этим отмечал, что «русские продемонстрировали удивительное умение в создании плацдармов и необыкновенное упорство в их удержании». 20 октября 1941 г. по приказу Ставки Верховного Главнокомандования началась новая операция по прорыву блокады. Для выполнения поставленной задачи на плацдарм были переброшены дополнительные подкрепления, взятые, в частности, из 20-й дивизии войск НКВД.

Среди защитников плацдарма даже появилась страшная поговорка: «Кто на «невском пятачке» не бывал, тот горя не видал». И далее: «Кто (здесь) смерть миновал, тот во второй раз рожден». Один из немногих выживших ветеранов 20-й дивизии вспоминал: «Все окопы, траншеи и ходы сообщений были сплошь забиты замерзшими трупами…они лежали на всей площади крохотного плацдарма, там, где их настигла пуля или осколок…вся площадь «пятачка» являлась сплошным кладбищем. Ни одного деревца или кустика, ни одного кирпича на кирпиче – всё снесено огнём и покрыто рваными воронками».

Особая страница обороны Ленинграда – действие «Дороги Жизни», связывающий блокадный город с тылом. «Дорогу Жизни» создавали и обеспечивали ее функционирование подразделения НКВД.

Военно-автомобильная дорога № 101, или, как ее называют в народе, Дорога жизни, в конце 1941 года стала последней надеждой на спасение жителей Ленинграда и единственным связующим путем осажденного города с «Большой землей». Первыми исследователями ледовой трассы, которые прошли по ней из Ленинграда до деревни Кобона на восточном берегу Ладожского озера, были военнослужащие войск НКВД.

Разведчики войск НКВД майор К. Шаранов и капитан В. Лебедев, а также красноармейцы И. Агеев и Д. Песков 18 ноября 1941 года успешно проложили путь по льду Ладожского озера, а уже на следующее утро из деревни Кобона в Ленинград отправился санный обоз из 350 упряжек с 63 тоннами муки. Это был первый груз, отправленный по Дороге жизни.

Согласно постановлению Главного Комитета Обороны в декабре 1941 года на базе 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР были также созданы две автоколонны. Они во времена блокады доставили в Ленинград по «Дороге жизни» в общей сложности свыше 1 млн. 615 тыс. тонн грузов и эвакуировали около 1 млн. 376 тыс. жителей Ленинграда.

Пища являлась самой большой ценностью в осаждённом Ленинграде. 28 января 1942 года в составе 51-го полка был организован батальон для охраны продовольственных грузов, попадающих в город через Ладожское озеро.

21 февраля 1942 года указом того же военного совета 23-я дивизия войск НКВД также должна была заниматься охраной продовольственных грузов на станциях и в складских помещениях Ленинградского железнодорожного узла.

Про подвиг подольских курсантов при защите Москвы в 1941 г. написано много, сняты фильмы, безусловно, все заслуженно, они действительно совершили невозможное. Но практически никто не знает про подвиг курсантов Ново-Петергофского военно-политического училища войск НКВД СССР им. Клима Ворошилова. А он заслуживает не меньшего внимания и памяти!

18 августа 1941 на дальних подступах к Ленинграду совершили подвиг курсанты-пограничники 2-го батальона Ново-Петергофского военно-политического пограничного училища войск НКВД имени К.Е. Ворошилова под командованием капитана Антона Афанасьевича Золотарева.

Советские пограничники совершили невозможное: в районе железнодорожной станции Елизаветино 700 курсантов смоги на сутки остановить наступление 8-й немецкой танковой дивизии. Причем на вооружении у наших пограничников было исключительно стрелковое оружие.

В Ново-Петергофское военно-политическое училище отбирали лучших пограничников со всего Советского Союза. Училище готовило политработников для пограничных и внутренних войск НКВД. У курсантов была превосходная подготовка.

Три немецкие танковые дивизии устремились к Ленинграду. Перед ними был последний рубеж обороны – Красногвардейский УР (укрепрайон), который еще не успели подготовить к обороне.

Нужно было, во что бы то ни стало остановить немцев на несколько дней перед укрепрайоном, но крупных резервов у советского командования не было. Тогда в бой отправили курсантов-пограничников Ново-Петергофского училища.

В течение дня в старинном парке шел жестокий бой. Особенно тяжело было выбить немцев из Владимирской церкви. Противник установил на колокольне пулемет, который наносил нашим пограничникам тяжелые потери. Курсанты вели по колокольне ответный огонь из винтовок (до сих пор на стенах сохранились следы от пуль), но не могли подавить огневую точку.

Неожиданно в парке прекратилась стрельба, и у курсантов и у немцев кончились патроны. И тогда пограничники пошли в штыковую атаку, уничтожив фашистов в парке. Уже поздно вечером курсанты подавили последний очаг немецкой обороны. В темноте они закидали гранатами немцев, которые укрывались во Владимирской церкви. Но поздно вечером враг ввел в бой крупные силы, и в 23.00 по приказу командования курсанты оставили Елизаветинский парк, отойдя на новый рубеж обороны.

Снайперское движение.

Снайперское движение в войсках НКВД получило широкий размах в годы Великой Отечественной войны. В войсках оно возникло в конце лета 1941 года на Ленинградском фронте. Тогда Военный совет фронта обратился к личному составу подразделений войск НКВД, выполняющему задачи службы по охране тыла действующей армии и особо важных предприятий промышленности, с призывом стать инициаторами снайперского движения и тем самым помогать фронту в истреблении захватчиков. На призыв Военного совета откликнулись десятки бойцов, имеющих опыт участия в боевых действиях и отличные результаты стрельбы из винтовки. Результаты работы тех первых снайперов на передовой линии обороны сразу же обратили на себя всеобщее внимание личного состава и привлекли многочисленных последователей.

6 февраля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР двум воинам-чекистам, снайперам отдельной разведывательной роты 1-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР Ивану Дмитриевичу Вежливцеву, уничтожившему 134 солдата и офицера противника, и Петру Ивановичу Голиченкову, ликвидировавшему 140 гитлеровцев, в числе первых десяти снайперов Ленинградского фронта, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Эти бойцы считаются основателями снайперского движения не только в своей дивизии. Результаты их боевой работы стали примером для создания снайперских команд в частях НКВД Ленинградского и Волховского фронтов и сыграли важную роль в обороне Ленинграда.

В последующем из военнослужащих войск НКВД формировались сводные снайперские подразделения (группы, взвода, роты), которые направлялись на самые сложные участки фронта. К середине 1943 г. в войсках НКВД было подготовлено 27 604 снайпера, из которых 14 980 прошли боевую стажировку в действующих на фронте воинских частях Красной армии. На счету снайперов, по подтвержденным данным командования воинских частей Красной армии, было убито и ранено 182 445 вражеских солдат и офицеров.

Сталинградская битва.

Летом 1942 года немецкое командование планировало разгромить Красную армию и завершить войну против Советского Союза. Наступление на Сталинградском направлении осуществляла 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса. 19 августа 1942 г. ударные группировки гитлеровцев с юго-востока начали выдвигаться к пригородам Сталинграда. Уже на следующий день при поддержке авиации немцы форсировали Дон и захватили обширный плацдарм, на который начали прибывать дополнительные подразделения вермахта.

В числе первых приказ занять оборону окраин Сталинграда получила 10-я дивизия НКВД.

Она была сформирована в начале февраля 1942 года в Сталинграде. Главными задачами нового соединения были охрана общественного порядка, борьба с диверсионными группами, несение гарнизонной службы и охрана тыла действующей армии, а также караульная служба на важных объектах военного и народно-хозяйственного значения.

В состав дивизии вошли пять стрелковых полков. Впоследствии им были приданы железнодорожные части и отряд СИТ (собак истребителей танков).

Основу дивизии составляли бойцы, прибывшие из воинских частей НКВД Омска, Новосибирска, Читы, а также представители местных комсомольских и партийных организаций. Комдивом назначили полковника Александра Сараева — выпускника Военной академии имени Фрунзе, специалиста в области военной тактики и топографии, которого летописцы Сталинградской битвы позднее назовут примером доблести, стойкости и воинского мастерства.

Был момент, когда защита города опиралась только на 10 дивизию НКВД и народное ополчение. К моменту вывода дивизии из боев в её составе числилось всего 200 человек: к началу октября 1942 года из частей дивизии войск НКВД остался один 282-й стрелковый полк, оборонявший в окружении высоту 135,4. К середине октября и он практически перестал существовать. Дивизия внутренних войск выполнила задачу по обороне Сталинграда ценой практически полной гибели: от 271-го стрелкового полка осталось 65 человек, от 270-го стрелкового полка - одна рота, от 272-го стрелкового полка — 11 человек, от 269-го стрелкового полка — 12 человек, от 282-го стрелкового полка — 8 человек. Но последние 200 м до Волги враг так и не смог пройти.

Наибольшую известность получил подвиг 28-го отдельного отряда собак – истребителей танков, находившегося в оперативном подчинении 10-й стрелковой дивизии НКВД. Согласно данным, в боях за Сталинград отряд уничтожил 42 танка, две бронемашины, сотни солдат и офицеров противника. Имея численность отряда в августе 1942 года в 202 кинолога и 202 собаки, к октябрю из всего 28-го отдельного отряда в живых оставались 54 человека и 54 четвероногих бойца.

Собак с проводниками ставили в тех местах, где ожидали прорыв вражеских танков. На животных вешали вьюки с тротилом. Порядок отражения танковой атаки был таков: впереди - кинологи с собаками, за ними - артиллеристы. Первыми выпускали снаряды артиллеристы. Потом, когда танки подходили на расстояние менее 50 метров, пускали собак. Если отправить собаку раньше, животное могут расстрелять. Немцы специально охотились за этими собаками - танкисты боялись их больше пушек. Если снарядом пробьет танк, экипаж сможет выбраться, а собаки подрывали боевые машины так, что ничего живого не оставалось.

В честь фронтового подвига собак воздвигли мемориал в Волгограде «Истребителям фашистских танков, служебным собакам-подрывникам 10-й стрелковой дивизии НКВД».

10 дивизия НКВД - единственное соединение, удостоенное в тот период высшей награды Родины – ордена Ленина. Сотни её бойцов, командиров и политработников были удостоены правительственных наград. 20 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них не дождались дня Победы, пять человек стали кавалерами орденов Славы всех трёх степеней. Боевые традиции города- героя на Волге воины дивизии приумножили в сражениях на Курской дуге, при форсировании Вислы и в боях за Бреслау (Бреславль).

Курская дуга.

В октябре 1942 года Государственный комитет обороны поручил Народному комиссариату внутренних дел сформировать отдельную армию войск НКВД. В постановлении ГКО указывалось: "На укомплектование армии обратить 55 тысяч человек за счет численности войск НКВД (в том числе 29 750 человек - из пограничных войск, 16 750 - из внутренних войск и 8500 - из войск по охране железных дорог)".

Центром формирования армии выбрали Свердловск. Всего за три месяца были созданы пять дивизий из войск НКВД: Уральская, Сибирская, Среднеазиатская, Забайкальская, Дальневосточная. Она получила наименование 70-й армии и в составе Центрального фронта приняла «боевое крещение» в оборонительном сражении на Курской дуге.

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, командовавший войсками Центрального фронта в Курском сражении, спустя годы вспоминал: «На Курской дуге вместе с другими нашими армиями успешно вела боевые действия 70-я армия, сформированная из личного состава пограничных и внутренних войск. В полосе обороны этой армии с 5 по 12 июля 1943 года противник потерял до 20 000 солдат и офицеров, было подбито и сожжено 572 вражеских танка, из них 60 «тигров», сбито 70 самолетов. Эти факты красноречиво говорят о мужестве и отваге пограничников и воинов внутренних войск».

С Курской битвой связана судьба легендарного офицера войск правопорядка — Героя Советского Союза полковника в отставке Алексея Прохоровича Волошина. Так, артиллерийская батарея 76-мм орудий под командованием старшего лейтенанта Алексея Волошина из 181-й ордена Ленина Сталинградской дивизии 70-й армии (бывшая 10-я стрелковая дивизия войск НКВД) при контратаке противника подбила три танка. За этот бой Алексей Прохорович Волошин был награжден орденом Красного Знамени. В последующих боях его батарея уничтожила 15 танков противника. 16 октября 1943 года за мужество и героизм старшему лейтенанту Алексею Волошину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В Курской битве участвовала 75-я гвардейская стрелковая дивизия. В свое время это была 13-я мотострелковая дивизия внутренних войск, за отличие в Сталинградской битве она стала гвардейской. Гвардейцы не уронили своего звания и в сражении на Курской дуге. В жестоких кровопролитных боях дивизия стояла насмерть, несла большие потери, но прочно удерживала занимаемые рубежи.

В рядах 70 армии сражалось более 200 Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. За боевые заслуги Верховный Главнокомандующий В.И. В. Сталин отметил армию 18 благодарностями.

Позднее 70-я армия входила в состав 2-го и 1-го Белорусских фронтов, участвовала в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской и других операциях.

Диверсионная работа и партизанское движение.

Органы и войска НКВД сыграли большую роль в развертывании партизанского движения, создания диверсионных групп и отрядов по борьбе с врагом на оккупированных территориях.

27 июня 1941 года Народный комиссариат подписал Приказ о создании Учебного центра подготовки специальных разведывательных диверсионных отрядов для проведения операций во вражеском тылу. В октябре Учебный центр был реорганизован в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН).

Основу личного состава бригады составили сотрудники органов государственной безопасности и погранвойск, а также 800 добровольцев-спортсменов «Динамо» и ЦДКА. Это был весь цвет советского спорта. После завершения формирования в составе бригады числилось 25 тысяч человек, из них 2 тысячи иностранцев.

С февраля 1942 года и до конца войны в тыл противника были направлены 108 спецотрядов и групп общей численностью 2537 человек и более 50 одиночных исполнителей. Кроме того, ОМСБОН был призван стать ядром разворачивающегося партизанского движения, оказывать ему всестороннюю помощь, создавать подполье в оккупированных городах. К числу основных задач относились: сбор разведывательных данных; разрушение стратегических железнодорожных и шоссейных магистралей; всяческое препятствие вывозу в Германию советских граждан; разгром военных, жандармских и полицейских гарнизонов; вывод из строя промышленных предприятий, электростанций.

Подразделения бригады развернули свою деятельность практически на всей советской территории, оккупированной фашистскими войсками.

Осенью 1943 года ОМСБОН провел одну из самых успешных операций в тылу врага. Немецкая армия, отступая, заложила 300 килограммов взрывчатки на плотине Днепрогэса. Жертвами могли стать тысячи людей. Наступающая советская армия понесла бы большие потери. Немцы не смогли до конца взорвать плотину, хотя фугасы были заложены. Однако, многие бойцы из отрядов ОМСБОНа, принимавшие участие в этой операции, погибли. Факт попытки подрыва Днепрогэса фигурирует в материалах Нюрнбергского процесса.

В целом в результате действий бригады было пущено под откос 1 415 вражеских эшелонов с живой силой, техникой, боеприпасами, горючим, а также 5 бронепоездов; взорвано 335 железнодорожных и шоссейных мостов. Осуществлено более 400 других диверсионных актов, в результате которых в частности было взорвано и сожжено 344 промышленных предприятия и склада.

7 103 военнослужащих ОМСБОН были награждены орденами и медалями, свыше 20 стали Героями Советского Союза.

В конце 1945 года ОМСБОН расформировали. После окончания войны опыт спецназовцев-спортсменов был детально изучен и усовершенствован специалистами, результатом чего стало создание сил специального назначения, которые в настоящее время есть практически в каждой стране.

Разведывательная деятельность.

Разведывательную работу за границей вело 1‑е управление НКВД (с 1943 г. — НКГБ) через легальные и нелегальные резидентуры, а также через специально создаваемые разведгруппы, отдельных разведчиков и агентов, посылаемых в страны, где не было резидентур, или на оккупированные территории. Всего в годы войны по линии внешней разведки действовало свыше 90 легальных и нелегальных резидентур и агентурных групп во всех значимых для получения важной разведывательной информации странах.

Необходимо отметить, что во многом именно благодаря полученным внешней разведкой данным была одержана победа в войне. Ее деятельность высоко ценилась не только советским политическим руководством, но неоднократно отмечалась и фашистскими правящими кругами. В ходе проведения самых масштабных боев развединформация играла огромную роль. Так, в битве под Москвой разведкой была предоставлена полная информация о группе армий «Центр»: количество дивизий и HYPERLINK "https://topwar.ru/armament/armour/" \o "танки" танковых групп. В ходе битвы под Сталинградом именно разведка предоставила информацию о том, что у немцев появились новые реактивные снаряды «Фау», танки «Тигр», самоходные артиллерийские установки «Фердинанд».

В 1942 г. от советского резидента в г. Сан-Франциско Григория Хейфеца были получены данные о работе по созданию атомной бомбы и нахождении главного научного центра, ученых, работающих в нем. В центр был внедрен советский разведчик Клаус Фукс, который стал основным источником информации по Манхэттенскому (атомному) проекту.

За годы войны внешней разведкой добыты:

материалы о позиции Англии по вопросу открытия второго фронта в Европе;

меморандум Черчилля об основных принципах решения послевоенных проблем;

материалы о переговорах Рузвельта и Черчилля о будущем Германии и послевоенном устройстве мира;

документы военного кабинета Англии о деталях оккупации Германии;

предложения правительственного комитета США Рузвельту по вопросу отношения к Германии;

секретные документы США и Англии к встречам лидеров антигитлеровской коалиции в Тегеране, Ялте, Потсдаме.

Раскрыты:

секреты о разработке атомной бомбы;

достижения США и Англии в области сверхзвуковой реактивной авиации, радиолокации, радиотехники, электроники, ракетостроения, и ракетного топлива.

Сорваны:

тайные переговоры Германии о сепаратном мире с США и Англией;

замыслы Черчилля и Трумэна, направленные на ослабление Красной Армии и недопущение её в Европу;

подрывные планы Англии и США и внутренней реакции Польши, Болгарии, Румынии и Югославии.

Битва за Кавказ.

Битва за Кавказ, длившаяся с июля 1942 года по октябрь 1943 года, стала одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Это сражение имело огромное значение для обеих сторон конфликта, поскольку контроль над регионом означал доступ к важным нефтяным месторождениям и стратегическим перевалам через Главный Кавказский хребет. Одним из аспектов, который часто остается вне поля зрения исследователей, является роль войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в этой битве.

Участие войск НКВД в обороне Кавказа имело несколько стратегических аспектов.

Во-первых, благодаря своей подготовке и опыту, они могли эффективно действовать в условиях горной местности, где обычные пехотные подразделения испытывали значительные трудности.

Во-вторых, наличие хорошо организованных пограничных отрядов позволяло оперативно реагировать на попытки противника пересечь государственные границы и использовать горные перевалы. Наконец, внутренняя служба безопасности, обеспечиваемая войсками НКВД, помогала предотвратить дезертирство и саботаж среди местного населения, что также способствовало общей стабильности на фронте.

Одним из наиболее известных примеров успешного применения войск НКВД стало участие 10-го пограничного полка в обороне перевала Марухский. Этот перевал был ключевым пунктом на пути к Черному морю, и его захват позволил бы немецким войскам обойти основные советские оборонительные линии. Благодаря решительным действиям пограничников, противнику удалось продвинуться лишь на незначительное расстояние, после чего наступление было остановлено.

Другой яркий пример — операция «Гром», проведенная в сентябре 1942 года, когда войска НКВД совместно с частями Красной Армии разгромили крупную группировку немецких альпийских стрелков, пытавшихся захватить перевал Санчаро.

Борьба с националистическим подпольем (1944 -1945 г.г.).

Отступая, немецкие войска оставляли после себя вооруженные группы украинских, белорусских, польских и прибалтийских националистов.

Особенно напряженной ситуация стала на Западной Украине, где действовали силы Организации украинских националистов (ОУН) под руководством Степана Бандеры, находившегося в Германии, и Украинской повстанческой армии (УПА). Численность последних достигала 100 тысяч человек.

Националисты совершали нападения на представителей советской власти, военнослужащих Красной армии, НКВД, а также на сочувствующих советам гражданских. Одним из трагических событий стало нападение 29 февраля 1944 года на командующего войсками 1-го Украинского фронта Н.Ф. Ватутина. От полученных ран он скончался в апреле того же года.

Активные действия против советских войск отряды УПА начали с января 1944 г.

В руководстве националистического подполья находились представители немецких

разведывательных органов, и в первую очередь абвера.

Уже весной 1944 г. на территории Западной Украины были сконцентрированы следующие силы внутренних войск НКВД:

Волынская область: 5 285 человек;

Ровенская область: 8 7 54 человека;

Львовская область: 6 525 человек;

Тернопольская область: 3 057 человек;

Станиславская область: 1 328 человек;

Черновицкая область: 1 355 человек.

Вскоре против УПА направлен танковый батальон -

163 человек и 22 танка. Затем прибыли 5 бронепоездов.

Потери органов и войск НКВД при проведении операций (убитыми и пропавшими без вести) более 6 000 человек.

Несмотря на уничтожение значительного количества бандитов, ликвидацию

руководства подпольных групп и отрыв населения от поддержки групп ОУН и УПА

борьба внутренних войск и правоохранительных органов с националистическим

подпольем на Западной Украине продолжалась до начала 1950-х гг.

Парад Победы.

24 июня 1945 года в Москве состоялся исторический военный парад, ознаменовавший Победу Советского Союза над Германией и её союзниками в Великой Отечественной войне.

Признанием заслуг внутренних войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне явилось их участие в Параде Победы. Они шли в составе частей Московского гарнизона.

Особого внимания заслуживают 105 военнослужащих 3-го полка дивизии внутренних войск имени Ф.Э. Дзержинского, включённые в состав так называемого «батальона трофейных знамён» вместе с военнослужащими 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов. Названое позднее «триумфальным батальоном», это сводное и недолго просуществовавшее подразделение выполнило задачу особого рода – его воины метнули к подножью Мавзолея В.И. Ленина знамёна и штандарты поверженой Германии.

Войска НКВД внесли весомый вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу более 100 тыс. военнослужащих войск НКВД были награждены орденами и медалями. По последним данным, учтено 306 Героев Советского Союза, в том числе 4 дважды Героя, которые в различное время служили в войсках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск. За доблесть и боевое мастерство 18 соединений и воинских частей войск НКВД отмечены государственными наградами или почетными наименованиями.